897 夜

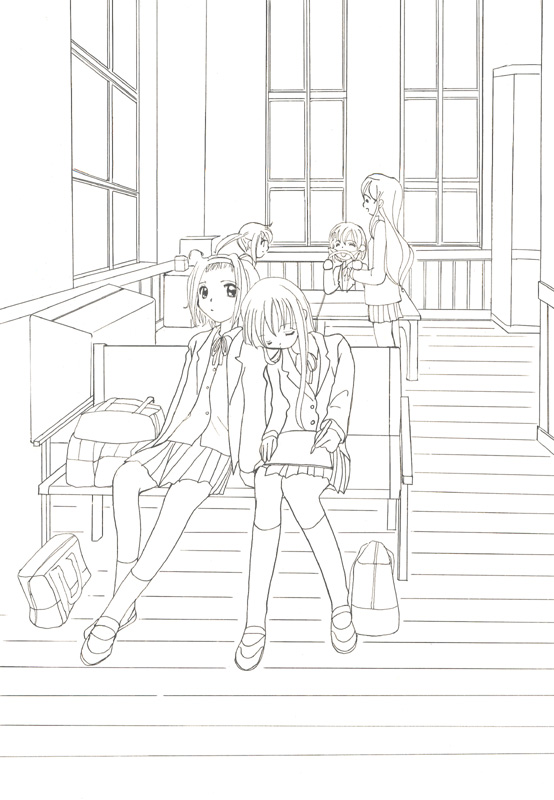

illustration by 川崎しょう

休み時間。

いつもは放っておいても寄ってくる澪が、今日に限って、もたりもたりと未だ教科書を片づけている。

なんだか待っていられなくて、席へとお迎えにあがる。

「うん……」

声をかけてはみたものの、返事にいつものキレはなく。

若干心配になりかけたところで、両手を添えた、ちいさな欠伸がひとつ返る。

「澪、眠いの?」

「え…… うん。」

何をいまさら、といった風情でまんまるになった澪の瞳を申し訳なく見返して。

今の会話でほんの少しだけ覚めたみたいだけど、時間の問題かもな、こりゃ。

3限は古典。最悪のシチュエーション。それでも澪は授業中はなんとか耐えきったらしく。

休み時間、ぐったりと沈む隣で、ぱらぱらとめくってみたノート。

筆圧があり得ないくらい落ちていたけど、板書漏れがないのは立派だ。

昼休み。

唯と紬がころころと笑い合う傍で、こころここにあらずの体で甘い卵焼きをつついている澪を、和の隣でぼんやり見ていた。

まあ、午後からは家庭科だから、何とでもなるだろう。

†

放課後、いつもの長椅子。

部室に入った瞬間に、小難しい顔をした澪に射抜かれて、隣に腰を下ろした。

黙って差し出されたイヤホンを受け取り、左耳にねじ込む。

無音。

ホワイトノイズが耳をくすぐる間に、なだれて寄りかかってきた鞄を足下に降ろした。踵で脇へ押しやる。

程なく、穏やかに紡ぎ出される旋律。明るく軽やかに弾むリズム。

メロディラインだけのシンプルな仮歌は、この前、皆で弾いてみた時より、テンポが早められている。

自然、爪先の先のさきでリズムを取りはじめる。

澪の膝の上に広がるノートが、西に遠ざかりはじめた午後の陽を受け、際だつ。

澪のペン先が指し示す世界を、鍵盤の上を滑る淡く白い指先を思いながら目で追う。

中盤に差し掛かったあたりで、尖りきったシャープペンの先が、かつん、と乾いた音を立てた。

文字の周りに淡く、いらだちと芯の粉が散る。

「どうしてもここの字数があわなくてさ‥‥」

不機嫌そうに膨らむ頬にも、どうしてやることもできずに。

絶え間なく連なる心地よい旋律の波に機嫌良く乗りかけていた爪先を、しぶしぶ諦める。

たっ、と乾いた音が足首を伝った。

「ムギに頼んで変えるか?」

早々に放り投げている。当事者はまだ姿を見せていないから、遠慮なく。

んー、と眉根を寄せる澪。

「──いや。もうちょっとがんばってみる」

放課後の陽を受け、くっきりとかたちどられる意志と横顔。

伏せた睫毛の落とす影の境を視線で辿る間にも、澪は甘ったるい言葉の切れ端を二言三言、くちびるにのせている。

じっと見ているわけにもいかずに。細くながく息を吐き、澪の世界に再度向きあう。

紬の奏でる曲はそのまま、シャープペンの介添えなしに白紙の坂を、滑り流れて降りてゆく。

曲が終わるタイミングで、いい加減目に焼き付きそうな白から視線を外して、瞳を伏せた。

訪れた静寂に重なるように残されていた音階の残滓は、耳の奥へと沁み入って、やがて薄れてみえなくなった。

リピート。2度目の前奏。

瞳をひらけば、オレンジに霞むドラムセット。午後の陽の翳りに沈みまどろむハイハット。

睨めつけたまま、未だタイトルのない曲の、自在にはねる様を聴く。

図らずも人生の大半を添ってきた長いつきあいは、互いの呼吸を意図せず揃える。

肩の力が抜けた気がして、ふい、と横顔に視線を移せば、長い睫毛はすっかり伏せられていて、夕映えに淡くかすんでみえた。

──ああ、こいつ、このままオチるな。

一晩中、眠れないくらい夢中になってたのか。

判るけどさぁ。

こみ上げる苦笑いをすんでで堪える。

静かに扉が開く。

姿を見せた紬に、梓が気づき唯が手を振る気配がした。

「りっちゃん?」

目線だけで応じると、一目で状況を察したようで、紬は口元を抑えてふんわりと微笑むと、足音すら抑えて自席へと歩を向けた。

貸す肩が、制服越しにもわかるくらい、厭になるほどあたたかで、困る。

ねぇ。

重いよ、みお。

紬のいれる紅茶が微かに薫る。

背後で三人のささめき笑う様子が知れるが、全てまでは届かない。

間近に寄せてかえす、やすらぎきった息遣い。

乱されてしまわぬよう、できうる限り繊細にイヤホンを外してやったのを、そのまま自分の右耳につっこむ。

聴こえなくなってしまった息差しに代わり、規則正しい呼吸の揺らぎが伝って響く。

穏やかに左肩に添う温み。慣れた髪の香り。

窓の外は、高い高い青空。

数えられるくらいにちぎれていった雲は見る間に流れて、足早な秋風のきまぐれをみせる。

もう何度目かもわからなくなった繰り返しが、また静かに終えられた。終わった夏を思わせた。

ひたすらに暑かっただけの夏も、過ぎてしまえば懐かしくて。

耳に残るホワイトノイズに、遠く蝉時雨を思った。

- 了 - [ 2011.02.13 ]